“Marzo de 2020. Se interrumpe el ciclo de forma brusca, abrupta. Se detiene la carrera. Y llega el confinamiento. Imposible no identificar, junto a la suspensión de la actividad, una situación tan demonizada como mal entendida: el aburrimiento.”

No existe mirada alguna que pueda positivizar los efectos de la pandemia sin caer en la autocomplacencia, pero sí alertar de que existen dos actividades humanas que son imposibles de detener durante la vida de los seres humanos: respirar y pensar.

Por Guillem Carabí-Bescós¹

Es difícil imaginar, desde el imperativo sanitario de los dos metros de distancia, la vida de una ciudad como Barcelona. Una distancia eufemísticamente denominada social —se trata más bien de una distancia física— fatigosa de sobrellevar desde la tradición mediterránea del contacto, del abrazo y de los besos. Observo la plaza que se ofrece ante mi ventana, ininterrumpidamente durante veinticuatro horas. Desde los paseos matinales de personas y mascotas a las tertulias de media mañana, de autónomos y desocupados; de los “tuppers” y comidas rápidas de mediodía a las tomas de sol de mayores, después de comer; de los juegos de niños y niñas durante la tarde a los grupos de adolescentes al ritmo de su música, durante el atardecer; de las cervezas, las guitarras y las discusiones de los adultos, durante la noche, a los negocios prohibidos en busca de diversión psicotrópica, de madrugada. Todo ello, sin excepción, forma parte del ciclo de vida fácil de identificar en algunas plazas de Barcelona.

Barcelona es una metrópoli. La inercia que la ciudad desarrolla es intensa: situarse en ránquines, aparecer en medios internacionales, subirse al tren de la hiperconectividad, cambiar de escala, crecer. Un modelo de vida y de ciudad, la de Barcelona, que poco tiene ya que ver con el beso y el abrazo, y mucho con un tráfico difícil de gestionar, una dependencia desorbitada del sector servicios, y unos horarios vitales alejados cada vez más de un ritmo razonable.

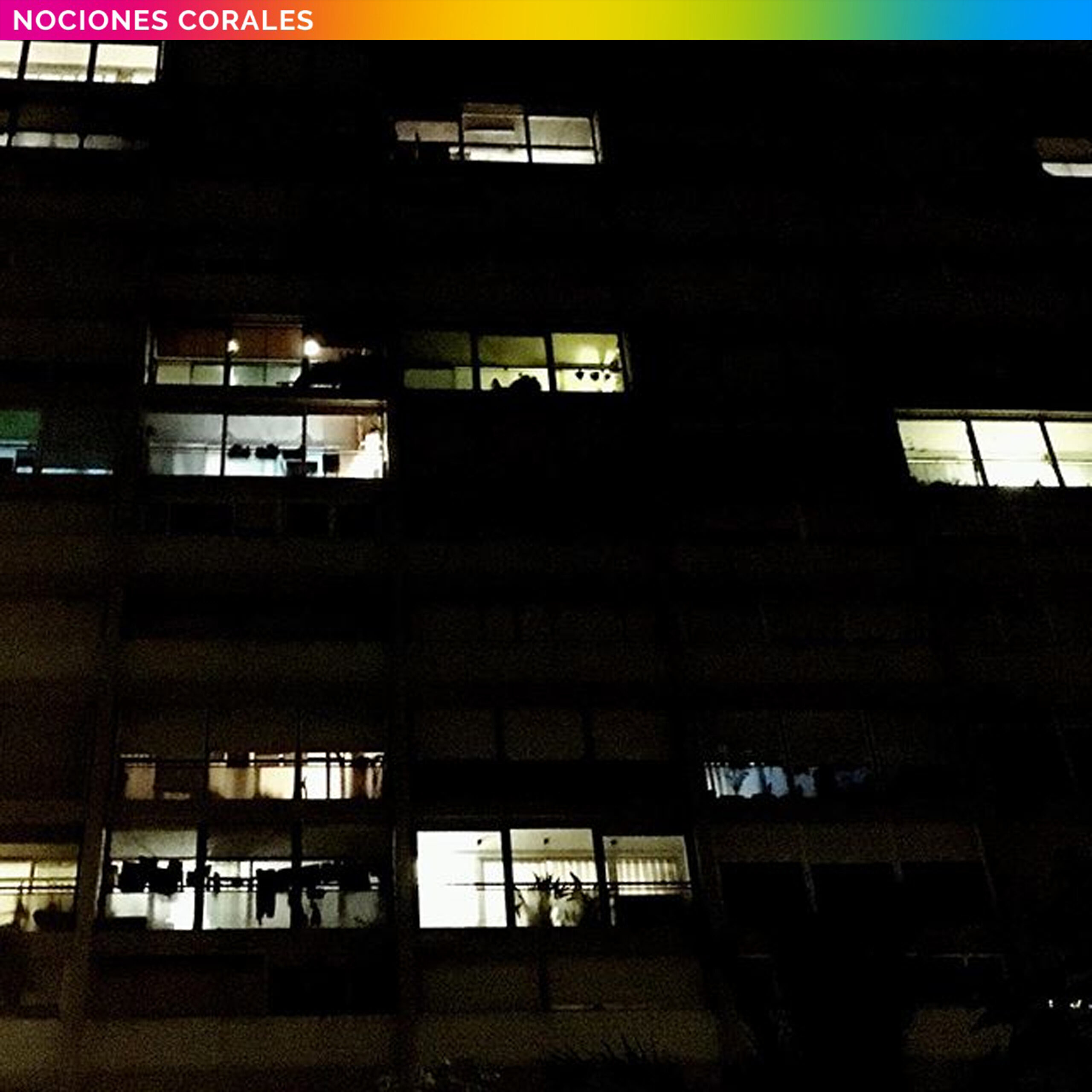

Marzo de 2020. Se interrumpe el ciclo de forma brusca, abrupta. Se detiene la carrera. Y llega el confinamiento. Imposible no identificar, junto a la suspensión de la actividad, una situación tan demonizada como mal entendida: el aburrimiento. Un aburrimiento que obliga a convivir durante horas y horas con nuestra vivienda. Home sweet home. Algunas, las más afortunadas, con balcón; otras, con salvadoras ventanas como únicas superficies de contacto con el exterior. Lamentablemente, también muchas en habitáculos mínimos y cerrados. No ha sido difícil observar plantas bajas de inmuebles en las antiguas Villas de Barcelona —Gràcia, Poblenou, Horta, Sants— en las que, recuperando la tradición de la ciudad medieval, abrían sus puertas a la calle, única abertura al aire exterior.

“¡Me aburro!”, exclamación que antes de la pandemia ya se escuchaba como eficaz grito de guerra de infantes —justificado—, perpetuado en la adolescencia —discutible— y enquistado en algunos mayores —solucionable—. Aburrimiento que en su estadio antropológico original, dejó escrito Hans Blumenberg, respondía como reacción a la falta de participación en la principal tarea de la tribu, la caza, teniendo un papel preponderante en la evolución del lenguaje estimulado por la ausencia de actividad². Inactividad es evolución.

Cuestiones de cambio en el ámbito socio-cultural a lo largo de los siglos llevarán a considerar el aburrimiento como una patología, como una emoción negativa. Su desarrollo es posible recorrerlo desde el mundo clásico hasta la actualidad: la Grecia antigua condena el aburrimiento; el Imperio romano considera el tedio sufrido por el romano adinerado una enfermedad; el cristianismo del Medioevo lo demoniza como antesala de la muerte; en la Europa del XVII-XVIII se democratiza, anunciando el aburrimiento no creativo a consecuencia del ahogo sufrido por los individuos en una existencia racionalizada y sedentaria; enfermedad en el siglo XIX, alcanza su epígono como mal de siècle; y, cien años más tarde, la sociedad de la distracción³ luchará por eliminar el aburrimiento en la ciudad sometiéndonos a un mundo de imágenes y estímulos siempre activos.

Y que la actual pandemia y su consecuente confinamiento —como tantas otras cosas— ha intensificado. Aburrirse no es una enfermedad. Aburrirse no es una anomalía, no es una patología. Aburrirse —salvando las necesarias excepciones— puede continuar siendo el detonante de una ciudad, el detonante de otras actividades que estimulen el movimiento intelectual, que estimulen la acción, que estimulen la vida de los habitantes de una ciudad.

No existe mirada alguna que pueda positivizar los efectos de la pandemia sin caer en la autocomplacencia, pero sí alertar de que existen dos actividades humanas que son imposibles de detener durante la vida de los seres humanos: respirar y pensar4.

Nos quieren atareados, nos desean ocupados, nos mantienen productivos porque cualquier atisbo de aburrimiento puede desencadenar aquello más temido por cualquier sistema: el pensamiento —y volveríamos a Blumenberg, volveríamos a evolucionar, y volveríamos a poner de nuevo en crisis todo lo establecido. Aburrimiento ante lo que, paradójicamente, solo cabe una salida: la carcajada. O, expresado de manera más elegante, y en palabras de Michael Hardt y Toni Negri: “Frente a la inaudita arrogancia del poder, en lugar de lamentarnos por nuestro triste destino o de hundirnos en la depresión, la respuesta más adecuada es la risa”5.

Una risa que se sabe inteligente porque se fundamenta en la debilidad del poder para secuestrar aquellos bienes comunes tales como las ideas, los códigos, los afectos o las imágenes.